自从电商出现之后,实体店的生意是一天不如一天。

1

以前各大商业步行街,各大批发零售市场都是人满为患。

即便是街边的小店日子也能够混得下去。

但自从电商出现之后,实体店的生意可谓是一落千丈。

毕竟相比实体店而言,电商的优势太明显了。

一个是电商的价格优势。

电商直接改变了传统的供应链方式,以前实体店都是从厂家,到总经销,再到代销,再到零批发零售。

这里面有很多环节,每一个环节成本都在增加,导致价格相对比较高。

而电商直接砍掉了中间的很多环节,直接从厂家到消费者,最多是多一个零售商。

也正因为如此,很多电商的价格要比线下实体店更有优势。

二个是更加便利。

想要在实体店购物,大家得到实体店面去采购,要花费很多时间,而且来回比较麻烦。

而电商则改变了大家的购物方式,只需要一部手机一台电脑就可以在网上购买,而且24小时随便发挥,大大提高了购物的便利度。

三个是可选择的空间更大。

在线下购物,大家只能在固定的地点选择。

而通过网络购物,大家可以在网上任意选购,既可以选本地的,也可以选外地的,这大大拓展了大家选择的空间。

也正因为以上这三个优势,在电商面前实体店完全毫无招架之力,只能节节败退。

以前在社会消费品零售总额当中,实体店占了很大一个比重。

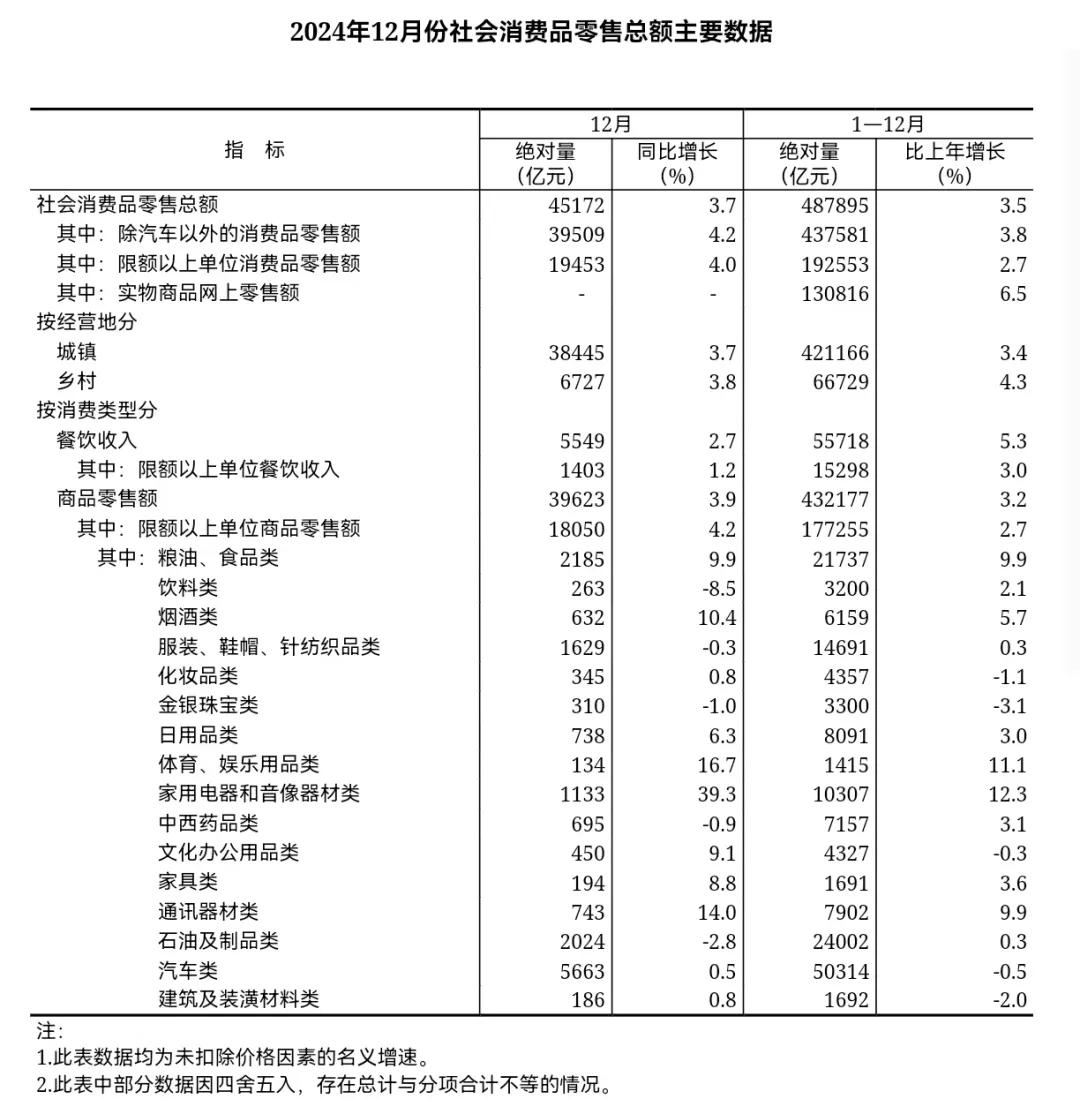

但到了2024年,我国的网上零售额已经达到15.52万亿元,占全社会消费品零售总额(48.8万亿)的31.8%。

相当于网络贡献了全国近1/3的社会消费品零售总额。

而且这还是针对整个社会,如果单纯从居民消费的角度来看,这个比重更高。

根据国家统计局公布的数据,2024年全国居民人均消费支出是28227元,相当于居民的消费大约是39.5万亿。

而在15.52万亿的网络零售当中,绝大部分都属于居民消费,我们就假设占比90%,相当于居民网络消费大约是14万亿左右。

据此推算,目前在居民消费当中,网购的占比至少已经达到36%以上。

如果把餐饮因素剔除在外,这个比例更高。

2023年全国餐饮收入是52890亿元,扣除餐饮消费之后,居民的实物以及服务性消费只有32.5万亿左右。

而居民网上购买的基本上都是实物或者服务性消费,这意味着网购占居民实物消费的比重事实上已经超过40%。

通过这些数据可以看出,目前网购在我国社会消费品零售总额当中的比重是非常高的。

2

网购的迅猛发展,带动了很多行业的发展,比如跟电商有关的。

也创造了一大批新的就业形势,比如网店运营,设计,拍摄,客服,物流,快递员等等。

但网店的迅猛发展同样也挤占了实体店的大量空间,导致大量的实体店倒闭以及失业。

而且从实际情况来看,电商创造的就业机会其实要远远低于实体店创造的就业机会。

正如刘强东在一次内部演讲当中所说的那样,电商大幅提升了效率,但效率提升一定意味着大量的人员失业。

为此他还举了一个简单的例子。

在1949年到1956年,我国50%的工人都来自纺织工业。

但是从1949年到现在,我国的纺织效率提升了60倍,对应的纺织工人占我国就业比重已经低于1%,在这个过程当中有大量的纺织工人失业了。

对于零售行业来说也是一样的道理。

刘强东提到,电商和传统零售模式比起来,整体效率提升了差不多4倍。

过去传统零售需要3~4个人干的事情,现在电商只需要一个人就可以干完了,这也直接导致线下许多小零售店商贩失业。

刘强东这一番话可谓是一针见血。

电商的发展虽然创造了很多就业形式,但同时也消灭了很多就业机会,而且创造的机会远小于消失的就业岗位。

但刘强东只提到了其中一点,还有一点他没有提到。

随着电商内卷的持续深入,很多从事电商的人其实也赚不到钱。

在电商刚发展起来的时候,因为技术还不算成熟,那时初入电商行业的人确实能够赚得盆满钵满,只要开个店都能赚钱。

尤其是2005年到2015年这段时间,电商就像捡钱一样容易,很多人都在这个时间段完成了原始积累。

当时电商赚钱确实很容易,因为竞争比较小,当时国内的电商平台也就那么几个。

但从2015年之后,我国的电商竞争越来越激烈,电商平台越来越多。

除了传统的京东,淘宝之外,又诞生出了拼多多,抖音,快手等多个购物平台,另外还有不少传统的电商平台,比如苏宁易购,唯品会等等。

随着电商平台越来越多,整个行业的内卷也越来越严重。

但电商的门槛其实是很低的,他不像高科技那样需要很高的门槛。

这就注定行业内卷非常严重,卷到最后大家都只能卷价格、卷服务,结果我们看到的电商出现了2个很奇怪的现象。

第1个现象是价格不断被压缩。

现在很多平台已经构建起了非常成熟的流量算法,比价很严重,为了获取平台之间的竞争优势,很多平台都优先给那些低价推流。

比如一件商品原来是99元,如果有另外的商家出现了,他卖到89元,那平台就会优先给89元商家流量,导致原来的商家断流。

在这种内卷之下,商家都只能不断的降价,利润空间不断被压缩。

除此之外,现在的商家很多,想要在搜索结果当中显示就必须投入大量的广告费,必须经常参加平台的各种促销活动。

结果是产品的利润不断被压缩,但运营成本却不断上涨。